こんにちは、安田雄輝です。

今回は、これまでの人生を振り返りながら、今の自分につながるまでの歩みについて綴ってみようと思います。

もし今、「もう無理かもしれない」「どこにも居場所がない」と感じている人がいたら、このブログが少しでも何かの希望や励ましになれば嬉しいです。

高校1年の秋、不登校になった日々

私は高校1年生の秋ごろから不登校になりました。人間関係がうまくいかず、学校に行くことがしんどくなってしまったのです。

その頃、東京湾アクアラインにある「海ほたる」の和食屋でキッチンのアルバイトをしていて、学校は行けなかったけれど、バイトにはなぜか真面目に通っていました。時給780円くらいだったと思いますが、夏休みには10万円以上稼いでいたこともありました。

やがて通信制高校に転学し、バイトも辞め、何も目標がないまま過ごす日々が始まります。夜になるとTSUTAYAで『攻殻機動隊』のDVDを借りて観る――そんな日々が、心の支えでした。

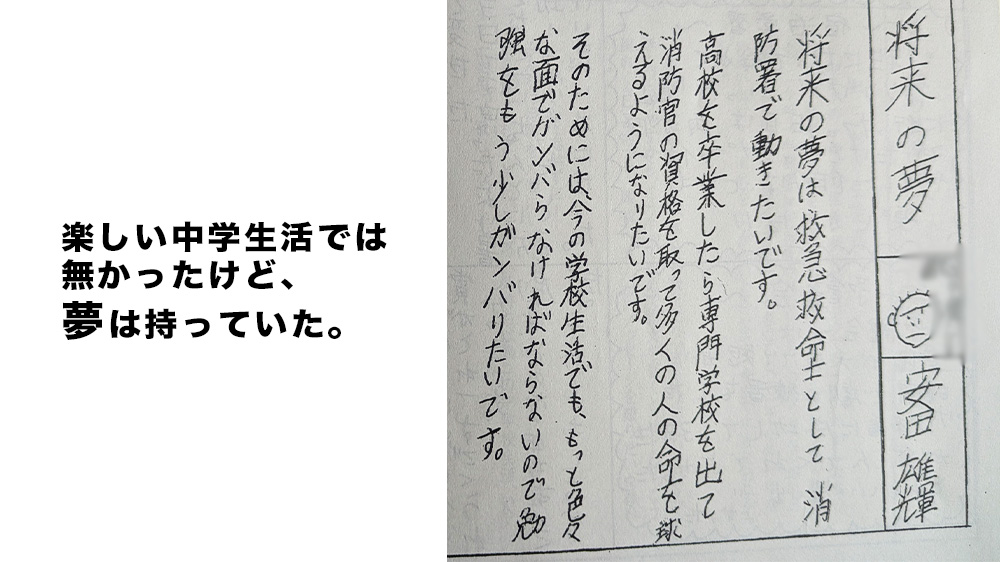

中学の文集に救われた

通信制高校に入ってから、毎日アニメを見て時間を潰す生活をしていたある日、部屋を整理していて中学2年生時代の文集を見つけました。そこには、「救急救命士として消防署で働きたい」と書かれていました。

この文集を見て、「このままじゃ終われない」と思いました。何かをやり直すなら今しかない。そう思って、通信制高校で取れる単位を一つ一つ丁寧に積み上げ、勉強に取り組みました。

大学進学への決意と挑戦

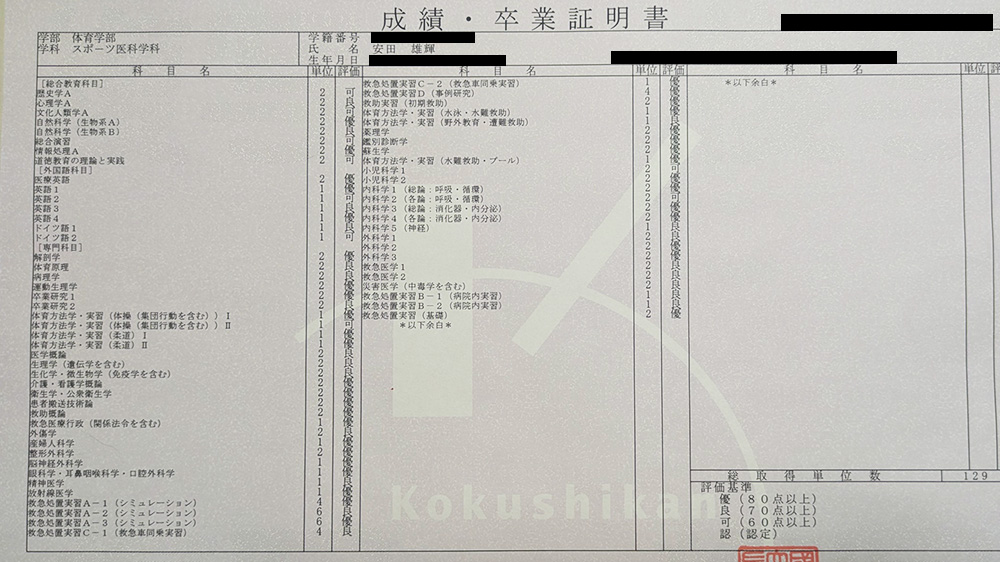

目指したのは、日本で初めて大学に救急救命士の養成課程を設けた国士舘大学スポーツ医科学科。通信制高校から普通の大学への進学は難しいとされていましたが、担当の先生が推薦状を書いてくださり、推薦入試に挑戦することができました。

面接では、「倒れた人に最初に接触する医療従事者は医師でも看護師でもなく救急救命士。だから現場の最前線で人の命を助けたい」と強く想いを伝えました。そして、無事に合格。私の人生が少しずつ動き始めました。

大学生活と見えてきた現実

通信制高校からの進学だったため、大学の授業には苦労しました。特に生化学・微生物学や英語、数学面などは基礎学力が足りず、最初は本当に大変でした。それでも「自分で選んだ道だ」と思いながら、ひたすら食らいついて勉強しました。

人間関係は今も少し苦手なところがありますが、話せる友達もできました。少しずつ、自分の場所をつくる努力を続けていました。

消防士への道と、再びの葛藤

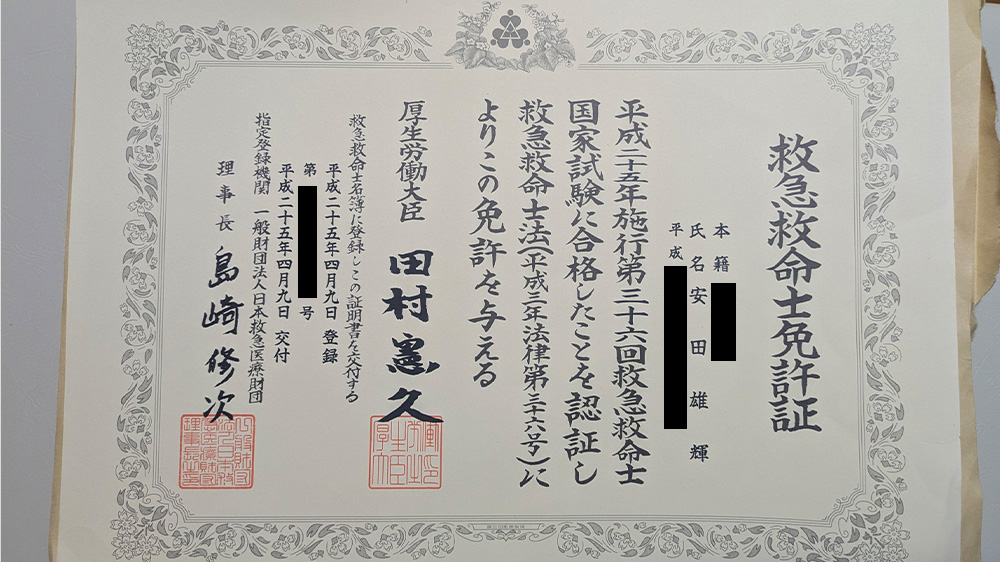

大学3年の後半からは救急救命士国家試験と公務員試験の勉強を並行して行い、無事に消防の採用試験に合格。救急救命士国家試験も合格。消防士として働き始めました。

消防学校は体力的に厳しかったですが無事に卒業。消防署では人間関係の難しさに悩みました。救急隊長との折り合いが合わず、ついには1ヶ月の休職を選びました。

復職後、私は新しい職場へ異動になりました。そこでは、新しい救急隊長と機関員の方々に恵まれ、現場でも落ち着いて活動出来るようになっていきました。人間関係に悩み、自信を失っていた自分にとって、その環境は本当にありがたいものでした。

あの頃、まだ「完全に元に戻れた」とは言えない状態でしたが、それでも「悔しいまま、中途半端なまま辞めたくない」という一心で、目の前の救急活動に向き合っていました。

そんな中で経験した、心肺停止症例やロードアンドゴーの現場、病院への収容依頼、特定行為の指示要請。そして、現場で初めて特定行為に成功したときの感覚は、今でも鮮明に覚えています。

休職前には不安だったこと、苦手意識のあった業務にも、少しずつですが自信を持てるようになりました。それは間違いなく、あのときの救急隊長と機関員の方の支えがあったからです。

現場で立ち振る舞い方、傷病者への声の掛け方、技術的なアドバイス――すべてが学びであり、励ましでした。本当に感謝しています。

そして、自分の中でひとつの区切りがついたと感じたとき、私は消防を退職する決断をしました。

悔しさのまま終わらせず、自分の手で納得のいく形で前に進めたことは、今の私にとって大きな自信になっています。

在宅医療での出会いと気づき

消防を退職した後、私は横浜市港北区にある在宅診療所の開院スタッフとして働き始めました。日々、医師、看護師とともに患者さんのもとを訪れ、自宅での療養を支える仕事に関わる中で、人生そのものについて深く考えるようになりました。

訪問の中で出会った方々の人生は、どれもまったく違っていました。

ガンでこの世を去る方。

まだ小さな子どもを残して旅立つお母さん。

誰にも看取られず、ひとり静かに息を引き取る認知症の方。

家族に見守られながら、穏やかに最期の時を迎える方。

自宅ではなく、病院という選択をされた方。

私が在宅医療の現場で出会った「最期の時間」は、それぞれがその人の人生の縮図のようでした。

その一つひとつが、私自身にとって大きな気づきになったのです。

普段の生活の中では、なかなか「死」を身近に感じることはありません。

でも、こうして医療の現場に身を置いたからこそ、自分がどう生き、どう最期を迎えたいかを考えるようになりました。

「死に方を考えること」は、決してネガティブなことではありません。

むしろ、「どう生きたいか」を見つめ直す大切なきっかけになる――私はそう思っています。

在宅診療所での経験は、「自分らしく生きるとは何か?」という問いを私に投げかけてくれました。

命の現場に立ち会うことで、「人生の最期」を見つめる時間が増えると、同時に「今をどう生きるか」が自分にとって大きなテーマになっていきました。

そして、少しずつ私の中に芽生えたのは、「もっと自分らしく働きたい」という気持ちでした。

自分らしい働き方を求めて

「自分らしく働きたい」――その想いが、少しずつ自分の中に芽生えはじめた頃、やっぱり自分は“救急医療”に関係する仕事に未練があると感じていました。

でも、救急救命士としてはすでにブランクがあり、在宅診療所から病院救命士へ転職するには、当時の法制度的なハードルや色々な面でリスクもありました。

そんな中、偶然目に留まったのが、公益財団法人 献血供給事業団の求人でした。

輸血用の血液を運ぶ緊急車両乗務員、救急医療を別の形で支える仕事。

「これなら今の自分にもできる」と感じ、すぐに応募して中途採用で転職が決まりました。

仕事を始めてからは順調で、業務の習得も早く、緊急車両乗務員としてすぐに現場に出られるようになりました。

任される責任もありましたが、これまでの経験が活きている実感もありました。

けれど、日々の夜勤や東京への長距離通勤、そして公務員に近い組織の中で過ごす時間に、少しずつ疲弊していく自分がいました。

ふと気がつくと、「どこで働くか」よりも「誰と働くか」が、自分にとっては大事だと思うようになっていたのです。救急の仕事が好きなまま辞められたのは、当時の救急隊長や機関員の方が良かったから。

そんなとき、自分の中にあった「もう一度、自分自身の手で人生をつくりたい」という想いが、はっきりとした輪郭を持ちはじめました。人生の舞台は人が与えてくれるものだけじゃないはず。

事業団に入ってからしばらくして、気分転換と自己投資のつもりでピアノ教室に通い始めました。

ピアノに触れる時間が増えるにつれ、心の中の違和感や迷いが少しずつ言語化されていったように思います。

その頃、プライベートでもうまくいかないことが重なり、

「こんなに頑張っているのに、なぜ報われないんだろう」

そんな事を思った時もありました。

そこで思い切って、自分の人生をゼロから見つめ直す決断をしました。

そして、公益財団法人を退職し、「自分で仕事をつくって生きていく」道を選んだのです。

自分でつくる、新しい働き方へ

退職後、「とにかく、自分の手で何かを積み上げたい」という想いから、試行錯誤の日々が始まりました。

何をして生きていくのか――その答えはすぐには見つかりません。

けれど、やってみなければわからない。だからこそ、一つひとつ、自分の「やってみたいこと」に挑戦してきました。

趣味のつもりで始めたピアノと、偶然始めたYouTubeの投稿が、いつの間にか自分の仕事の一部になっていきました。

今では、通っているピアノ教室のチャンネル運営を任されるようになり、登録者は1万人を超えています。

自分自身のチャンネルも1800人を超え、撮影や編集のご相談をいただく機会も増えてきました。

また、地元の農園で働いた経験をきっかけに、自分でも畑を始め、耕作放棄地の再生にも挑戦。野菜の栽培から販売までを少しずつ手がけるようになりました。

一度は始めた料理教室がうまくいかず中断したこともありますが、方法を見直しながら、また形を変えて再スタートを目指しています。

ピアノも、映像制作も、畑仕事も、一見するとバラバラな活動かもしれません。

でも私の中では、「自分の力で、自分らしい暮らしや働き方を育てていく」という一本の軸で、すべてがつながっていると感じています。

挫折も、遠回りも、すべてが自分をつくる

ここまで、たくさん遠回りをしてきました。

でも、そのすべての経験が、今の自分につながっています。

もし人生に「正解」があるとするなら、それは誰かに教えてもらうものではなく、

自分で選んだ道を、自分の手で「正解にしていく」ことなのかもしれません。

少なくとも――

今ある環境に不満を抱えて立ち止まるよりも、

自分の望む未来に向かって、一歩踏み出すほうが、きっと人生は面白くなる。

私はそう信じています。

もし、今なにかに挫折していたり、「もう無理かも」と感じている人がいたら、こう伝えたいです。

「無理かもしれないけど、とにかくやってみる。」

その一歩が、思ってもいなかった未来につながることだって、きっとあるはずです。

私は今も、自分の未来をつくるために試行錯誤しています。

「自分には何もない」と思っていた時期もありましたが、

実際に動いてみたら、自分に向いていることと出会えたりします。

ピアノも、野菜づくりも、どちらも「やってみた」からこそ、出会えたものです。

どれも最初からうまくいったわけではないけれど、続けてきたからこそ見える景色がありました。

すぐに結果が出なくても、結果が出るまで続けてみること。

その積み重ねが、自分らしい未来を育てていくのだと、今は思えるようになりました。

私は、これからも自分の人生を自分で選び、悔いなく生きていきたい。

そしてこの記事が、今悩んでいる誰かの「小さなきっかけ」になれたら――

それ以上に嬉しいことはありません。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。